Definition Lärm

Der Umweltschadstoff

Verkehrslärm ist in den Industrieländern die am meisten verbreitete Lärmquelle. 80 Mio. EU-Bürger leiden an unzumutbarer Lärmbelästigung. Weitere 170 Mio. sind einer permanenten Beschallung ausgesetzt, die als starke Störung empfunden wird. Rund 20 % fühlen sich dauernd stark belästigt. In den Städten und Ballungsräumen sind dies 30 %. (Verkehrs-) Lärm gilt heute als der Umweltschadstoff.

Schall-Lärm

Während Schall als mechanische Schwingung definiert ist, die objektiv messbar und im Frequenzbereich von 16 - 20.000 Hz hörbar ist, ist Lärm eine Schalleinwirkung, unabhängig von der Lautheit und der Verursachung (Verkehr, Geräusche, Musik etc.), die subjektiv als Störung empfunden wird. Die individuelle Einstellung zum Schallereignis ist dabei wesentlich! Denken wir dabei nur an einen Discobesuch: Was für den Discobesucher Hörgenuss bedeutet, ist unter Umständen für den Nachbarn ärgste Lärmbelästigung. Andererseits wird ein klassisches Sinfoniekonzert, bei dem objektiv gemessen phasenweise große Schallereignisse vorkommen, nicht als Lärm empfunden. Straßenverkehr hingegen wird unabhängig vom Straßentyp (stark befahrene Autobahn oder schwach befahrene Landesstraße) aufgrund der inneren subjektiven Haltung, trotz weit geringerer Lärmwerte quasi immer als Lärm empfunden.

60/50

Als Objektivierungsversuch sind Grenzwerte eingeführt worden, bis zu denen Schallereignisse bzw. die Lärmbelästigung als zumutbar angesehen werden. Diese betragen an der Straße 60 dB am Tag und 50 dB in der Nacht, bei der Bahn 65/55 dB Tag/Nacht. Diese Grenzwerte beziehen sich aber nicht auf die durch ein Einzelereignis hervorgerufen maximal zulässigen Schalldruckpegel, sondern auf den sogenannten energieäquivalenten Dauerschallpegel.

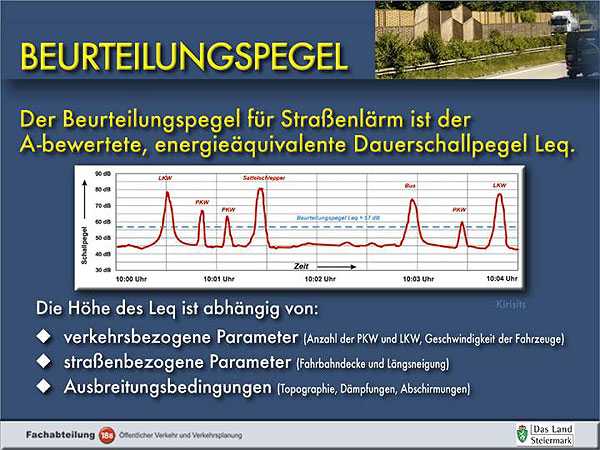

A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel (LAeq)

Dies ist eine Einzahlangabe, die zur Beschreibung von Schallereignissen mit schwankendem Schalldruckpegel dient. Der A-bewertete energieäquivalente Dauerschallpegel ist eine dem Empfinden des menschlichen Ohres angepasste Berechnungsgröße, die bei dauernder Einwirkung einem unterbrochenen Schall oder Schall mit schwankendem Schalldruckpegel energieäquivalent ist. Dieser A-bewertete energieäquivalente Dauerschallpegel ist der Beurteilungspegel für Straßen und Schienenlärm.

Dies führt in Gesprächen mit Bürgern immer wieder zu Unverständnis, da dieser energieäquivalente Dauerschallpegel eine nützliche Berechnungsgröße, aber nicht unmittelbar hörbar ist. Gehört werden die tatsächlichen Vorbeifahrten der KFZ und der damit verbundene Anstieg des Lärmpegels bis zu einem Maximum, wenn das Fahrzeug auf Höhe des Betrachters ist und das Absinken des Lärmpegels, wenn sich das Fahrzeug vom Betrachter wieder entfernt. Sämtliche Lärmschutzprojekte, wie auch wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Verkehrslärm, beziehen sich aber immer auf diesen energieäquivalenten Dauerschallpegel.

L=20 log (p/p0)

Die Einheit des Schalldruckpegels ist ein Dezibel, welches als logarithmisches Verhältnis zwischen herrschendem Schalldruck und Bezugsschalldruck definiert ist. Diese logarithmische Verhältniszahl hat den Vorteil, dass sie mathematisch leicht handhabbar und somit für den Fachmann übersichtlich ist. Der Logarithmus in der Formel bringt aber mit sich, dass unsere Gewohnheiten des linearen Denkens nicht mehr zutreffen. Deutlich wird dies bei der Schallpegeladdition.

50 + 50 ≠ 100

Treffen 2 Schallquellen zusammen, z.B. 2 KFZ mit selber Geschwindigkeit und selber Lärmemission, so bewirken diese zwei gleich lauten Schallquellen einen um nur 3 dB höheren Gesamtschallpegel (50 dB + 50 dB = 53 dB!). 2 sich um 5 dB unterscheidende Schallquellen erzeugen einen Gesamtschallpegel, der nur um 1 dB höher als die lautere Quelle ist (50 dB + 55 dB = 56 dB!). Bei Pegelunterschieden von 10 dB und mehr ist der Gesamtschallpegel quasi gleich der lauteren Schallquelle (praktisch keine Schallpegelzunahme durch eine zweite Lärmquelle!). In der Praxis sind +/- 1 dB Unterschied im A-bewerteten Leq praktisch nicht wahrnehmbar. +/- 3 dB werden, je nach individueller Beschaffenheit des Betrachters, gerade wahrgenommen, oder aber auch bereits als deutlich merkbar beschrieben. +/- 10 dB entspricht einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Lautstärke. Dies bedeutet für die Praxis, dass doppelter Verkehr eine Schallpegelzunahme von 3 dB bewirkt und erst der 10-fache Verkehr eine Schallpegelzunahme von 10 dB bewirkt, welche als Verdoppelung der Lautheit empfunden wird.

Warum überhaupt Lärmschutz?

Der Hauptgrund Lärmschutzmaßnahmen zu setzen ist der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Folgeerscheinungen. Die Fachwelt geht davon aus, dass bei energieäquivalenten Dauerschallpegeln innerhalb von Wohnungen unter 35dB am Tag bzw. unter 30 dB in der Nacht keine wesentliche Beeinträchtigung durch Straßenverkehrslärm zu erwarten ist. Mit Werten im Freiraum um 50 dB am Tag und um 45 dB in der Nacht können diese Werte auch bei gekipptem Fenster noch eingehalten werden. Bei Außenschallpegeln oberhalb von 60 dB am Tag bzw. 50 dB in der Nacht, reichen selbst geschlossene Normalfenster nicht mehr aus, um diese gewünschten Innenwerte zu erreichen. Aus diesem Grunde werden bei Überschreiten der Grenzwerte (bei Straßen 60/50 dB Tag/Nacht) bzw. bei Überschreiten der Beurteilungspegel Lr von 65/55 dB Tag/Nacht bei der Bahn, Lärmschutzmaßnahmen gefördert.

Neben den gesundheitlichen Folgen des Lärms sind aber auch die wirtschaftlichen und raumstrukturellen Folgen von großer Bedeutung.

Mögliche Lärmschutzmaßnahmen

Grundsätzlich unterscheidet man 2 Arten des Lärmschutzes:

- den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen inkl. der zugehörigen Lüftungseinrichtungen (passiver Lärmschutz)

- die Errichtung eines Schallschirmes, wie z. B. Wand, Damm und deren Kombination (aktiver Schutz)

Wirkungsweise von Lärmschutzmaßnahmen

Bei fachgerechtem Einbau von Lärmschutzfenstern und Lärmschutztüren werden Schallpegelreduktionen von bis zu 45 dB erreicht. Der subjektiv wahrgenommene Lärm wird dadurch um bis zu 97 % reduziert.

Um bei geschlossenem Fenster ausreichend mit Frischluft versorgt zu werden, wird zusätzlich der Einbau von praktisch geräuschlosen Lüftern in den betroffenen Schlafräumen gefördert.

Mittels aktiver Maßnahmen werden Schallpegelreduktionen von -5 bis- 15 dB erzielt. Durch den Bau von Lärmschutzmaßnahmen an der Straße, können im Gegensatz zu Maßnahmen unmittelbar an den Häusern (Lärmschutzfenster und -türen plus Lüfter), auch Freiräume geschützt werden. Somit wird bei Überschreiten der maßgebenden Immissionsgrenzwerte der Freiraumschutz dem Objektschutz grundsätzlich vorgezogen.

Lärmschutzwände zwischen den Fahrbahnen

In den letzten Jahren wurden auf Autobahnen immer wieder Lärmschutzwände zwischen beiden Fahrbahnen errichtet. Dies wird in Zukunft voraussichtlich immer öfters der Fall sein. Aufgrund der Neuheit und der relativ häufigen Nachfrage über den Sinn solcher Maßnahmen sei hier die Wirkungsweise von Mittellärmschutzwänden kurz erklärt:

Lärmschutzwände zwischen beiden Fahrstreifen sind dann notwendig, wenn auf Grund eines ansteigenden Geländes die weiter entfernt gelegene Fahrbahn aus der Sicht der höher gelegenen Objekte eingesehen und somit nicht oder nicht ausreichend abgeschirmt werden kann und die schalltechnisch erforderliche Höhe einer Lärmschutzwand am Rand der Fahrbahn nicht auszuführen ist. Somit können zukünftig durch die gezielte Errichtung von Mittellärmschutzwänden zum Teil auch höher gelegene Objekte autobahnseitig effizient geschützt werden.